Orgelgeschichten aus dem Oldenburger Münsterland

in den »Heimatblättern«, Beilage zur Oldenburgischen Volkszeitung

(7)

Die größte Orgel im Oldenburger Land

Geschichte und Geschichten zur Orgel in St. Catharina Dinklage

von Dr. Gabriel Isenberg

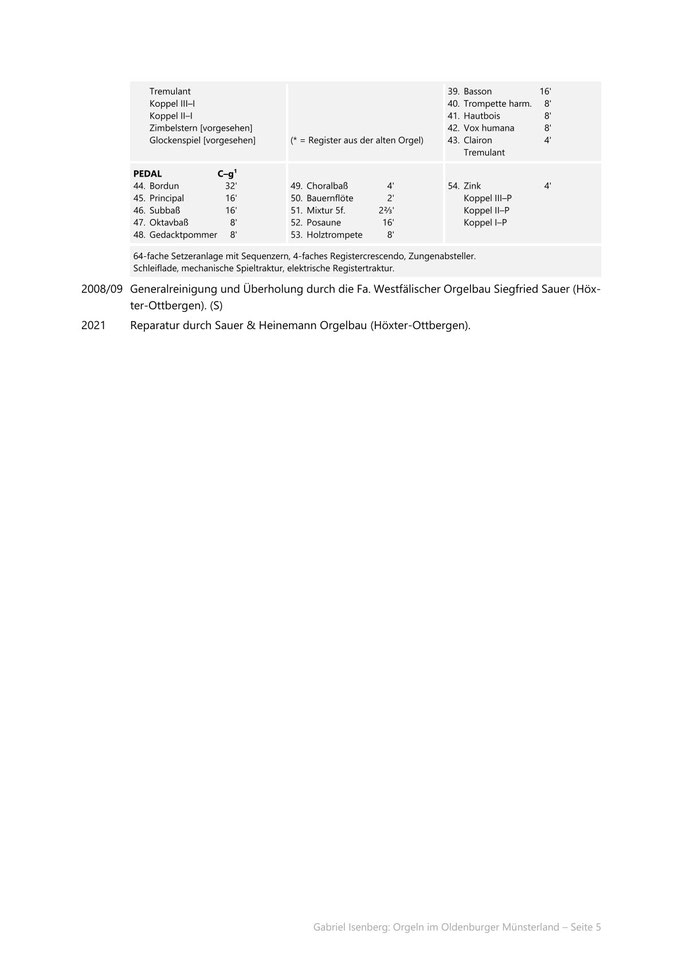

Die Größe ist nicht das Ausschlaggebende beim Klang einer Orgel. Und doch ist die Zahl der Register in gewisser Weise ein Merkmal für die klangfarbliche Vielfältigkeit eines Instruments. Die heutige Dinklager Orgel ist bereits die dritte in der dortigen neugotischen Pfarrkirche St. Catharina; schon die Vorgängerinstrumente waren nicht klein, doch die 1991 eingeweihte Siegfried-Sauer-Orgel ist mit ihren 54 klingenden Registern bis heute die (gemessen an der Registerzahl) größte im Oldenburger Land, dicht gefolgt von der Orgel in der ev.-luth. St.-Lamberti-Kirche Oldenburg mit 52 Registern.

Der lange Weg zur ersten Orgel in der alten Kirche

Anfang des 17. Jahrhunderts beginnt die Dinklager Orgelgeschichte. Die Akten der Kirchenvisitation von 1630 zeichnen ein recht düsteres Bild vom damaligen Zustand des Kirchengebäudes, das nach

den Jahren der Besetzung im Dreißigjährigen Krieg ziemlich heruntergekommen war. Die Herren der Burg Dinklage, die eigentlich für die Kirche zuständig waren, kümmerten sich nur wenig um deren

Pflege.

Offenbar hatte der Ende 1620 verstorbene Hugo von Dinklage in seinem auf den 14. November 1620 datierten Testament der Kirche zu Dinklage eine Orgel vermacht, die aber laut Visitationsprotokoll

von 1630 von Johann von Dinklage in dessen Hause zurückgehalten wurde.

Auch sieben Jahre später scheint die Orgel noch nicht in die Kirche übertragen worden zu sein, denn der damalige Pastor Kohaus ordnete in einem Schreiben vom 13. Juli 1637 an, dass man nach

seinem Tod 200 Taler des ihm zustehenden, aber nicht gezahlten Gehalts für eine Orgel in der Kirche verwenden solle. Doch auch daraus wurde offenbar nichts. Denn da das Anliegen von Pastor Kohaus

nicht testamentarisch festgehalten worden war, wurden nach dessen Tod am 7. Juli 1657 die Erben seitens des Osnabrücker Bischofs Franz Wilhelm von Wartenberg dazu angehalten, 100 Taler aus der

Hinterlassenschaft für die Orgel zu geben.

Das brachte nun schließlich Bewegung in die Sache: In den folgenden Jahren kam es endlich zur Aufstellung einer offenbar älteren (möglicherweise der bereits 1630 genannten) Orgel in der Kirche zu

Dinklage. Zwar wird die Aufstellung in den Akten nicht direkt erwähnt, aber in einem um 1660 verfassten Visitationsdekret werden Pfarrer und Kaplan zu Dinklage dazu ermahnt, sich um die Pflege

der Orgel zu kümmern, die „mit der Zeit ihr Ende finden“ werde („Organum hunc in finem cum tempore comparetur“).

Zehn Jahre später weisen die Kirchenrechnungen schließlich eine Reparatur der vorhandenen Orgel aus. Doch auf lange Sicht kam man nicht umhin, eine neue Orgel anzuschaffen.

Orgelneubau durch die Gebr. Reinking aus Bielefeld

Und so kam es zum Bau einer neuen Orgel, für den man die Orgelbauerbrüder Johann Adam und Henrich Reinking aus Bielefeld beauftragte. Schon deren Vater Hans Henrich Reinking war seit den 1640er

Jahren in Osnabrück und Umgebung sowie in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg in Cloppenburg tätig gewesen; 1656 baute er Orgeln in Bramsche und Friesoythe. Und die 1677 in Damme errichtete

Orgel war ein Werk der Brüder Reinking. Die Familie Reinking war also im Oldenburger Münsterland seit vielen Jahrzehnten gut bekannt.

Wie damals üblich arbeiteten die Orgelbauer mit den Handwerkern vor Ort zusammen, so wurde z. B. der Schreiner Johann Nicolas Griese mit dem Bau des Orgelgehäuses betraut. Ende 1680 war die Orgel

fertiggestellt und wurde am 13. Dezember durch den Organisten Trinthamer aus Münster und Rektor Rauschenberg aus Vechta überprüft. Das Instrument stand auf der oberen der zwei Emporen, damit auf

der unteren Empore genügend Platz für die Kirchenbesucher war, und verfügte (einer späteren Aufzeichnung zufolge) über neun Register und eine angehängte Pedalklaviatur. Wie die Orgel genau

aussah, wissen wir heute nicht mehr. Betrachten wir aber zum Beispiel das erhaltene Gehäuse der Reinking-Orgel in Borgholzhausen (Kreis Gütersloh), so bekommen wir einen Eindruck davon, wie die

Dinklager Orgel ausgesehen haben könnte. Auch die doppelte Emporensituation können wir heute noch beispielhaft in der St.-Dionysius-Kirche Belm sehen. Die „Illumination“, d. h. die farbliche

Fassung des Dinklager Orgelgehäuses wurde erst vier Jahre nach dessen Fertigstellung, im Jahr 1684, durch Meister Adolph Hermann Droste vorgenommen.

Im Laufe der nächsten rund hundert Jahre scheint es nicht viele Veränderungen an dem Instrument gegeben zu haben. Und auch die Erweiterung der Kirche im Jahr 1727 hatte auf die Orgel

offensichtlich keine Auswirkungen. Nur aus dem Rechnungsjahr 1752/53 sind wir über eine Stimmung und Balgreparatur durch den Osnabrücker Orgelbauer Joseph Mencke unterrichtet.

Die Orgel von Hinrich Just Müller: Es gibt sie noch!

Am 10. Oktober 1778 schloss die Kirchengemeinde Dinklage mit dem Orgelbauer Hinrich Just Müller aus Wittmund den Vertrag zum Bau einer neuen, größeren Orgel, die nun 19 Register auf zwei Manualen

erhalten sollte. Nach rund zweijähriger Bauzeit war das Instrument Anfang 1781 fertiggestellt und wurde am 23. Februar 1781 durch den Vechtaer Klosterorganisten Bruder Azarias Nölker und den

evangelischen Organisten aus Badbergen, Johann Rudolph Meerhoff, geprüft.

In den folgenden Jahren gab es nur kleinere Veränderungen an dem Instrument, die (wie es aus einem Schreiben des Küsters Lohmann von 1817 hervorgeht) offenbar nicht regelmäßig gewartet wurde.

1825/26 tauschte Anton Franz Schmid aus Quakenbrück einige Register aus. Es waren vor allem die inzwischen gewandelten klanglichen Ideale, die Mitte des 19. Jahrhunderts dazu führten, dass die

Müller-Orgel durch ein neues Instrument ersetzt werden sollte.

Doch, was kaum jemand weiß: Die Müller-Orgel von 1778/81 gibt es immer noch! Zunächst wurde sie 1864 nach Holdorf verkauft und dort 1868 – um ein selbständiges Pedalwerk erweitert und mit neuem

Gehäuse versehen – wieder aufgestellt. Als die Holdorfer Kirche 1969 eine neue Orgel bekam, wanderte die alte Müller-Orgel weiter nach Handorf-Langenberg, wo sie etliche Jahre im Einsatz war und

1994 abgebaut wurde. Doch ging sie nicht verloren: Bis heute sind wesentliche Bestandteile der Müller-Orgel in der Orgelbauwerkstatt von Martin Cladders in Badbergen erhalten. Um sie wieder in

einen spielfähigen Zustand zu versetzen, bedürfte es erheblichen Aufwands. Und dennoch würde sich dieser Aufwand lohnen. Immerhin handelt es sich bei diesem Instrument um die älteste erhaltene

Orgel des Oldenburger Münsterlands!

Groß und größer: die Kröger-Orgel in der alten und in der neuen Kirche

Im Laufe des 19. Jahrhunderts wandelte sich die Klangästhetik im Orgelbau: weg vom silbrig-hellen Klang der Barockorgel hin zu einem immer grundtönigeren, dynamisch flexiblen Klang, der vor allem

durch eine größere Palette an tiefen 8'-Registern erreicht wird. Diese Merkmale wies jene Orgel auf, die 1864/65 durch die Orgelbauwerkstatt B. Kröger & Söhne aus Goldenstedt in Dinklage

aufgebaut wurde. Mit ihren 25 Registern muss die Orgel damals für die alte Dinklager Kirche eine ziemlich üppige Größe gehabt haben. Die Orgel war ein großzügiges Geschenk des aus Dinklage

gebürtigen Kaufmanns Bernard Bahlmann in Amsterdam. Mit allein sieben labialen 8'-Registern im Manual und der durchschlagenden Zungenstimme „Aeoline“ im II. Manualwerk ist die Kröger-Orgel ein

gutes Beispiel für den klangästhetischen Wandel im Orgelbau dieser Zeit.

Doch hatte die Orgel nur wenige Jahre unverändert Bestand. Denn schon 1872 begann der Abriss der alten und der Neubau der heutigen, großen neugotischen St.-Catharina-Kirche. Während dieser Zeit

feierte man in einer kleinen Notkirche Gottesdienste, in der die Kröger-Orgel in den Jahren 1872 bis 1878 Aufstellung fand.

Für die neue Kirche sollte die Kröger-Orgel wiederwendet werden, nun aber – der Größe des Raumes entsprechend – in einer deutlich erweiterten Form. Und so erweiterte die Orgelbauwerkstatt Kröger

1880–82 das bestehende Instrument um mehrere zusätzliche Register und ein III. Manualwerk („Solo- oder Echowerk“) auf nun insgesamt 40 Register, womit die Dinklager Orgel zu den seinerzeit

größten im Oldenburger Land zählte. Die bereits 1864/65 angelegte Grundtönigkeit des Klangs wurde durch die ergänzten Register noch erheblich erweitert. Das hinzugefügte III. Manualwerk war

ausschließlich mit verschieden abgestuften leisen Registern besetzt. Bemerkenswert ist hier auch die Vox humana nach „Pariser Konstruktion“ – vermutlich im Sinne der französischen „Voix humaine“,

also ein deutliches Zeichen dafür, dass Kröger sich hier ganz bewusst an der französisch-symphonischen Orgel nach Aristide Cavaillé-Coll orientierte.

Allerdings scheint sich auf Dauer doch bemerkbar gemacht zu haben, dass die Orgel nicht „aus einem Guss“ war, sondern aus zwei Bauschichten bestand. So waren die Trakturen offenbar sehr

schwergängig. Und auch die 1912 vorgenommene Erhöhung des Winddrucks und Verstärkung der Intonation zeigt, dass die Orgel trotz ihrer Größe letztlich für den großen Raum in ihrer Klangstärke

nicht ausreichend war.

Neue Orgel mit Fernwerk

Und so kam es, dass die große Kröger-Orgel rund 50 Jahre nach ihrer Erbauung bereits durch ein neues Instrument ersetzt wurde. Dabei handelte es sich um ein von der renommierten Orgelbauanstalt

Franz Breil in Dorsten erbautes Werk, das am 13. Mai 1934 durch den Bischöflichen Offizial Franz Vorwerk feierlich eingeweiht wurde.

Zwar war die neue Breil-Orgel mit 41 Registern nur unwesentlich größer als ihre Vorgängerin, aber die von der sog. Elsässischen Orgelreform beeinflusste Klanggestalt setzte nun wieder mehr auf

helle, obertonreiche Register in Anlehnung an die Barockorgel und weniger auf leise Grundstimmen. Außerdem war der Spieltisch jetzt mit allen technischen Errungenschaften der Zeit ausgestattet;

dazu gehörte auch die elektrische Steuerung der Trakturen. Allerdings traute man damals der Zuverlässigkeit der elektrischen Versorgung noch nicht so ganz, so dass die Orgel extra eine

„pneumatische Notklaviatur“ erhielt, über die man „bei Aussetzen des Kraftstroms“ die Orgel weiterhin spielen konnte.

Anders als zuvor die Kröger-Orgel mit ihrem neugotischen Gehäuse stellte Breil das Pfeifenwerk ohne umschließendes Gehäuse auf der Empore auf – eine damals „moderne“ optische Gestaltungsweise.

Die Dinklager Orgel verfügte aber nicht nur über die vier auf der Empore aufgestellten Werke – Hauptwerk, Positiv, Schwellwerk und Pedal. Ein weiteres Teilwerk, das vom IV. Manual aus angespielt

wurde, stand als schwellbares Fernwerk im Sinne einer Chororgel hinter dem Hochaltar. Damit ließen sich ganz besondere räumliche Effekte erzeugen, die den großen Kirchenraum von vorne und hinten

mit Orgelklang ausfüllten. Eine Besonderheit in der Oldenburger Orgellandschaft!

Opus maximum: Die neue Orgel von Siegfried Sauer

Im Laufe der Zeit war die Breil-Orgel in die Jahre gekommen; im Juni 1987 hielten die Orgelsachverständigen des Offizialats Vechta, Stefan Decker und Werner Haselier, in einem Gutachten fest,

dass die Mängel der Orgel so gravierend seien, dass ein Orgelneubau zu empfehlen sei. Daraufhin fasste der Kirchenausschuss in seiner Sitzung am 24. August 1987 einstimmig den Beschluss zum Bau

einer neuen Orgel, bei der nach anfänglicher Planung 15 Register aus der Breil-Orgel übernommen werden sollten.

Nachdem sechs Orgelbaufirmen ihre Angebote eingereicht hatten, wurde der Orgelbauwerkstatt Siegfried Sauer in Höxter-Ottbergen am 21. März 1988 der Auftrag zum Orgelbau erteilt. Es folgten

weitere Überlegungen und intensive Diskussionen, in deren Verlauf es sich als sinnvoll erwies, doch nur noch drei Register aus der alten Orgel zu übernehmen und die geplante Disposition auf 54

Register zu erweitern.

Im Herbst 1990 begannen die Orgelbauer mit dem Abbau der alten Orgel, und ab Januar 1991 nahm die neue Orgel in der Kirche Gestalt an. Am 18. August 1991 konnte die größte Orgel des Oldenburger

Landes schließlich in einem Festhochamt mit Weihbischof Dr. Max Georg Freiherr von Twickel sowie mit weiteren Konzertveranstaltungen im Rahmen der „Festtage zur Orgeleinweihung“ ihrer Bestimmung

übergeben werden.

Werner Haselier, der zusammen mit Stefan Decker und Paul Rießelmann sowie Orgelbaumeister Siegfried Sauer das klangliche Konzept der Dinklager Orgel entworfen hatte, schreibt darüber: „Da es sich

in St. Catharina um eine völlig neue Orgel handelt, wäre es unklug gewesen, den Schwerpunkt der Registerwahl auf nur eine Epoche zu legen, wie man es bei der Restaurierung historischer Orgeln

selbstverständlich tun muß. Die Orgel wurde mit vielen Klangfarben reich bestückt, ohne daß man besonders ausgefallene Register finden wird. Sicherlich ist der Bordun 32' im Pedal auffällig: Er

soll der Orgel in dem großen Kirchenraum das nötige Fundament bei allen Lautstärken geben. Es ist das einzige Register dieser Größe im Oldenburger Land wie überhaupt die neue Orgel momentan die

größte Orgel im Oldenburger Land ist. Herauszuheben sind auch die zahlreichen Zungenstimmen, die dem Instrument eine prächtige Klangfarbe geben und sich besonders zur Darstellung der

französischen Orgelmusik eignen, die bekanntlich zu den bedeutendsten musikalischen Traditionen in Europa zählt.

Dem tragen auch die streichenden Register wie Gambe, Vox coelestis, Salicional und Violine Rechnung. Die Gambe stammt dabei aus der alten Orgel; sie war neben Glöckleinton und Spitzflöte das

besterhaltene Register, das ohne Bedenken in die neue Orgel eingebaut werden konnte. Dem Fachmann fällt sicherlich auch die Violine 4' deshalb auf, weil es sich hier um das dritte Register dieser

Fußlage im Schwellwerk handelt, das an den meisten neueren Orgeln dieser Größe fehlt und deshalb besonders bei den Interpretationen der Werke Max Regers oft vermißt wird.

Auf einen zweiten Prinzipal 8' oder einen Doppelprinzipal ist in dieser Orgel bewußt verzichtet worden, stattdessen ist einer Doppelflöte 8' der Vorzug gegeben worden, um auch die so oft in der

Orgelmusik verlangte ‚große Flöte‘ einsetzen zu können.

Gegenüber vier labialen Registern in der 8'-Lage sowohl im Hauptwerk als auch im Schwellwerk fällt freilich das Rückpositiv in dieser Hinsicht etwas ab. Aber man kann das verantworten, weil

dieses Werk mehr in den Kirchenraum ragt als die anderen und damit an Klangstärke keineswegs in den Hintergrund treten wird. Auch das Pedalwerk hat, sieht man einmal von dem Bordun 32' ab, für

eine Orgel dieser Größe nur das Notwendigste. Dem einen oder anderen Organisten werden sich da sicherlich noch einige Lücken auftun; dem kann man nur entgegenhalten, daß auch bei Orgeln dieser

Größe die materiellen Grenzen zu einigen Kompromissen zwingen. Und dennoch kann man behaupten, daß es kein Orgelstück gibt, das auf dieser Orgel nicht zu realisieren wäre.“

Klangliche Qualitäten

Von den klanglichen Qualitäten der Dinklager Sauer-Orgel konnte man sich in den vergangenen 34 Jahren seit der Erbauung 1991 bereits in unzähligen Gottesdiensten und vielen Konzerten überzeugen.

Außerdem nahm Werner Haselier kurz nach der Orgelweihe eine CD mit Orgelsymphonien von Charles Maria Widor (darunter die „berühmte“ F-Dur-Toccata) und Louis Vierne auf – ein klingender Beweis für

die symphonischen Fähigkeiten des Instruments.

Anfangs war es Heiner Arden, der als junger Kirchenmusiker an St. Catharina an der neuen Orgel wirkte. Über viele Jahre hinweg war dann Viktor Lachenmaier von 1992 bis 2018 der Herr über die 54

Orgelregister. Und seit Februar 2018 bringt Elisabeth Lefken als hauptamtliche Kirchenmusikerin das beeindruckende Instrument zum Klingen. So würdigte sie die Orgel zum 30. „Orgelgeburtstag“ am

19. September 2021 mit einem Programm von Orgelwerken, die ausschließlich von Komponistinnen geschrieben wurden.

Wie bereits eingangs formuliert: Nicht die Größe ist das Ausschlaggebende beim Klang einer Orgel. Aber wenn Größe und Klangqualität zueinander passen, dann darf man sich über ein gelungenes,

herausragendes musikalisches Gesamtkunstwerk freuen, das „die Herzen mächtig zu Gott und zum Himmel empor“ hebt (wie es in der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums heißt). Und das findet

sich bei der Dinklager Sauer-Orgel mit ihren 3.995 Pfeifen eindrucksvoll bestätigt.

Hier finden Sie einen detaillierten geschichtlichen Überblick mit Dispositions- und Quellenangaben:

(zum Vergrößern auf das jeweilige Bild klicken)